祈る詩[11]―T・S・エリオット2017.7.1

「カバ」

T・S・エリオット

広大な背中のカバ科カバは

腹を泥に浸し憩う、

堅牢なるその体軀

実のところただの血と肉の塊。

血と肉の塊はもろく頼りなく

神経ショックにひとたまりもない、

かたや、「真の教会」は岩を礎に

決して揺らぐことはない。

カバのよろける足取りは

物質的目標物をはずしがち、

かたや、「真の教会」には

苦もなく「配当」が集まり来る。

カバがいかに背伸びしようと

樹上のマンゴーの実りは遙けく、

が、「教会」のもとには、海の彼方より

ザクロや桃の果実が豊かに届く。

(2連 中略)

我は見たり カバ科カバが翼を得て

泥濘むサヴァンナより天へと昇るのを、

合唱する天使らに囲まれ、カバも歌う

ホザンナ、神を高く誉め歌う

子羊の血に洗い清められ

天の聖なる腕に迎え入れられるだろう、

聖人の群れのなかに座し

黄金の竪琴を掻き鳴らす彼を見るであろう。

雪のごとく純白に洗い清められ

殉教の乙女らが彼に口づけるだろう、

かたや、「真の教会」は地上に留まり

腐臭を放つ霧に包みこまれているのだ。

(森山 恵 訳)

今月はT・S・エリオットがユーモア精神を発揮した一篇を紹介したいと思う。翻訳しながら私もつい、笑ってしまった。1917年、エリオット29歳で発表した初期詩篇「カバ」だ。『荒地』(1922年)発表の5年前になる。難解、晦渋な詩人のもう一つの顔だ。難しく考えることはない。読んでの通り「河馬」の詩。

正統な四行連詩であるところがアイロニーを一層盛り上げる。「ホザンナ」(神を讃える言葉)と「サヴァンナ」(アフリカ大陸の草原)が脚韻を踏むところなど、秀逸である。

ところでカバと言えば、いつだったか。知り合いの小さな女の子が、動物園のカバを見てきた話を聞かせてくれた。上野動物園の「サツキ」だ。巨大な身体の迫力に打たれたようで、「こうやってね、サツキがね、プールに入るでしょ。飛沫がざっばーってあがるの!」とコウフンして言う。たくさんの動物を見た中でも一番感嘆した様子で、水に入るところを身振り手振り再現する。女の子の身体の何百倍もの大きさ、重さなのだ。「サツキ」はかなりの高齢だったから、動きものっそりして、水しぶきを上げる様には、おかし味と迫力があっただろう。

さてこの詩では「カバ」はまず、鈍重なるものの象徴である。鈍重で怠惰で、自然の欲求赴くまま。一日泥水に浸かって顔を半分出し、ぼんやり暮らしている。お腹が空けばよろよろと木に近付き実を採ろうとするが、なかなか届かない。他の颯爽たる野生動物と対照的だ。エリオットはそんな生きものと教会を対比しているのだ。怠け者の動物よりもさらに怠惰に、信仰に「安住する」教会を。痛烈な教会批判を放った作品である。

後半、詩は劇的な展開を迎える。泥に漬かっていた生きものが、天使に囲まれ天に昇るのだ。天に迎えられるのは、偽善的教会ではなくカバの方である。例えばルーベンスの代表作「聖母被昇天」、天国に上げられる聖母マリアの像を想像してみる。

この絵画の中央に「カバ」が置かれる。それがエリオットの詩篇「The Hippopotamus」だ。泥まみれだった身体は子羊の血で純白に洗い清められ、天使の如き翼を得る。恍惚の表情のカバ。

そして天国に迎え入れられ、天使の楽器である黄金の竪琴を奏でるのである。結局のところ、彼/彼女は愚鈍であるとしても、自分で自分の身の重さを支え、食物を得、素朴に生きてきた、ということだろうか。ある意味「無垢」なる存在と呼べるのであろう。そもそもカバの魂のことを、私たちは知っているだろうか。ほんとうに単なる愚かしい存在なのだろうか。

ところで、上野動物園の「サツキ」は、残念なことに2011年4月16日、39歳で死去している。東日本大震災の足を痛め、その後余震などのショックで幾日も食餌が取れずにいたが、治療の甲斐なく約一月後に亡くなったのだ。震災から死に至る様子を、飼育員の方が涙を浮かべて話していた。私が動物園を訪れた時もまだカバ舎の前に献花台が置かれ、多くの来園者がその死を惜しみ悼んでいたのである。動物慰霊祭も営まれている。追悼式の後には、一筋の飛行機雲が天へ昇っていったという話も聞いた。そんなエピソードを聞くにつけ、天に上げられるカバの詩は、日本人にとってはアイロニーでもなんでもないと改めて思う。笑えない。

小説『山月記』の中島敦には、

「悠々たるかな独り住む別乾坤/美醜賢愚は俗論に任す

河馬の檻中 春自ら在り/団々たる屎糞 二、三痕」

という河馬の漢詩作品があるし、

三好達治も

「小半とき河馬の見てゐる春の水」

の俳句を残している。

また「河馬の俳人」とも謳われる坪内稔典氏の

「桜散るあなたも河馬になりなさい」なども思い浮かぶ。私たちは悠揚たる存在に、ある意味、尊崇の念を抱くのだ。

しかしカバの在り方、魂に思いを致すのは、私たちが日本人だからであろう。西洋人にとって動物に魂はないのだから、エリオットの「天に上げられるカバ」のアイロニーは私たちの想像以上の激烈さを秘めている。

エリオットの今作品はナンセンスであり、諧謔だ。学者肌で生真面目な詩人エリオットであるが、そんな自分の深刻さを覆そうとするかのように、時にユーモラスでナンセンスな顔を見せるのだ。アメリカからイギリスに渡った時には、「陽気なアメリカ人」として振る舞おうとした形跡も窺われる。もちろん『荒地』にも諧謔精神はあるのだ。

大きな笑い、つまり哄笑にはものごとを転覆させる力がある。冒瀆ともいえる教会批判の詩を発表したエリオットは、数年後には『荒地』を誕生させる。そして『灰の水曜日』『四つの四重奏』という内面的な詩人へと展開していくのだ。1917年、第一次大戦下のエリオットがどこへ向かうのか、この時点ではまだ誰にもわからない。しかし辛辣なる批判精神は、とりもなおさず、エリオットの真実へ向かおうとする真摯な態度の顕われであっただろう。

笑いには浮力がある。この笑いによって私たちはカバを天国へ送る。しかし何より私たち自身が怠惰なる存在なのだ。いや、カバにも劣る信仰に安住する「教会」ではないのか。笑いと共に鋭い問を突きつける一篇である。

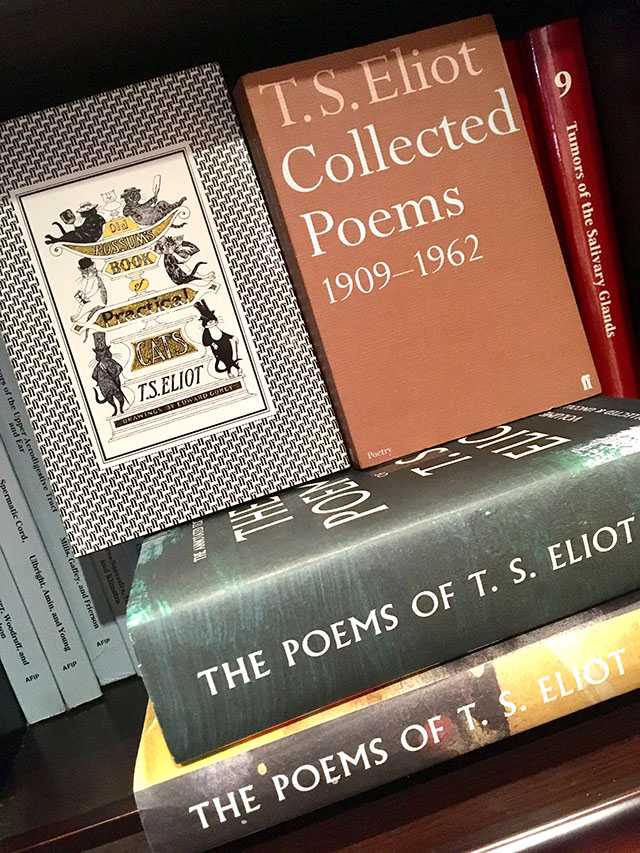

【エリオットは1939年には、『ポッサムおじさんの猫とつき合う法』(The Old Possum’s Book of Practical Cats )という子供向けのナンセンス詩集を出している。ユーモアと言葉遊びに満ちた長篇である。ポッサムとはモモンガか鼠のような小動物であるが、英語圏では臆病者の代名詞となっている。ここで「ポッサムおじさん」はエリオット自身のことである。エズラ・パウンドがエリオットにつけたあだ名なのだ。後にこれがアンドリュー・ロイド=ウェバー作曲で『キャッツ(Cats)』としてミュージカル化されたことは広く知られている】

The Hippopotamus

T.S. Eliot

The broad-backed hippopotamus

Rests on his belly in the mud;

Although he seems so firm to us

He is merely flesh and blood.

Flesh-and-blood is weak and frail,

Susceptible to nervous shock;

While the True Church can never fail

For it is based upon a rock.

The hippo’s feeble steps may err

In compassing material ends,

While the True Church need never stir

To gather in its dividends.

The ‘potamus can never reach

The mango on the mango-tree;

But fruits of pomegranate and peach

Refresh the Church from over sea.

At mating time the hippo’s voice

Betrays inflexions hoarse and odd,

But every week we hear rejoice

The Church, at being one with God.

The hippopotamus’s day

Is passed in sleep; at night he hunts;

God works in a mysterious way–

The Church can sleep and feed at once.

I saw the ‘potamus take wing

Ascending from the damp savannas,

And quiring angels round him sing

The praise of God, in loud hosannas.

Blood of the Lamb shall wash him clean

And him shall heavenly arms enfold,

Among the saints he shall be seen

Performing on a harp of gold.

He shall be washed as white as snow,

By all the martyr’d virgins kist,

While the True Church remains below

Wrapt in the old miasmal mist.

【T・S・エリオット (1880-1965)】

アメリカ、セント・ルイスに生まれる。ニュー・イングランド出身の祖父はユニテリアン派の牧師で、この地に教会を建て、ワシントン大学の創立にも関わっている。厳格で倫理的家風であった。エリオットはハーヴァード大学を経て、1914年イギリスに渡り、1927年イギリスに帰化、アングロ・カトリックに改宗している。

1922年発表の『荒地The Waste Land)』では、聖杯伝説から、インドの聖典、シェイクスピア、居酒屋のスラングまでをコラージュ的に貼り合わせ、詩の中に様々な声を響かせている。この革新的な手法で荒廃した都会の魂を描き、20世紀を代表する詩人となった。